फिरदौस मिर्जा का ब्लॉग: नए कानूनों का समाज पर कैसा होगा प्रभाव?

By फिरदौस मिर्जा | Published: January 1, 2022 12:05 PM2022-01-01T12:05:31+5:302022-01-01T12:07:22+5:30

कई राज्य सरकारें अल्पसंख्यकों के नरसंहार के कट्टरपंथियों के आह्वान पर मूकदर्शक बनी हुई हैं और देश ने राजनीतिक नेताओं को मॉब लिंचिंग के आरोपियों को माला पहनाते हुए देखा है इसलिए मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पारित करने का झारखंड विधानमंडल का कार्य ऐसे समय में अधिक महत्व रखता है.

फिरदौस मिर्जा का ब्लॉग: नए कानूनों का समाज पर कैसा होगा प्रभाव?

किसी भी देश का कानून समाज के उन मानदंडों का प्रतिनिधित्व करता है, जो उस समाज के लिए अच्छे, समानतापूर्ण और निष्पक्ष माने जाते हैं. समाज के मानदंडों के अनुसार लोग बर्ताव करें, इसके लिए कानून बनाए जाते हैं. किसी समाज का मूल्यांकन उसके द्वारा बनाए गए कानूनों की कसौटी पर किया जाता है. दिसंबर 2021 में संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा कई कानून बनाए गए हैं, उनकी प्रभावशीलता के बारे में समय तय करेगा लेकिन उनके बारे में जानना उपयोगी होगा.

विवाह के लिए आयु बढ़ाना

महिलाओं की शादी की आयु को पुरुषों के बराबर लाते हुए 21 वर्ष किया गया है. यह प्रावधान सभी नागरिकों के लिए लागू किया गया है, चाहे उनका पर्सनल लॉ कुछ भी हो. पहले यह उम्र 18 साल थी. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पिछले 15 वर्षो से लागू होने के बावजूद अभी भी भारत में बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते हैं. महामारी ने बाल विवाह के अभिशाप में अपना बचपन और किशोरावस्था खो चुकी बच्चियों की पीड़ा को और बढ़ा दिया.

अल्पपोषण और अपरिपक्व अवस्था में जल्दी गर्भधारण के कारण पैदा होने वाली जटिलताओं को कम उम्र में विवाह के समर्थकों द्वारा कभी भी महत्वपूर्ण नहीं माना गया. इन सभी प्रतिकूल प्रभावों के इस कानून द्वारा खत्म होने की अपेक्षा है. सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो शादी की उम्र बढ़ाने से सामने आ सकता है वह है आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अपने अधिकार को वे इससे बेहतर तरीके से हासिल कर सकेंगी. एक बार जब वे सशक्त हो जाएंगी तो धर्म और जाति की बेड़ियों से मुक्त होकर अपना जीवनसाथी चुनने के अपने अधिकार को पाने में सक्षम होंगी. इससे राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य की दिशा में काम करने में आसानी होगी.

शक्ति विधेयक

जब संसद विवाह की आयु पर चर्चा करने में व्यस्त थी, महाराष्ट्र विधानमंडल ने महिलाओं के खिलाफ अपराध में दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाते हुए शक्ति विधेयक पारित किया.

इस कानून में जघन्य प्रकृति के अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करने के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट या टेलीफोन डाटा प्रदाता को सूचना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है और इसमें विफल रहने पर उनको दंडित किया जाएगा. झूठी शिकायत पर एक वर्ष तक की सजा हो सकती है और लोक सेवक को बलात्कार से संबंधित अपराधों की जांच में पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना करने पर दंडित किया जा सकता है.

यह एक अच्छा कानून है जो इन अपराधों की जांच और मुकदमे को फास्ट ट्रैक में डाल देगा. तलाशी के समय महिला एवं बाल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त गवाहों का होना अनिवार्य बनाने से गवाहों के मुकरने और झूठे मामलों की संभावना कम हो जाएगी. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए इन कड़े कानूनों की आवश्यकता थी, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि केवल कानून बनाने से ही समाज में बुराइयों का उन्मूलन नहीं हो सकता जब तक कि हम स्वयं सुधारात्मक उपाय नहीं करेंगे.

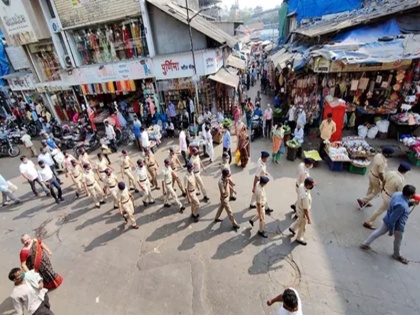

एंटी-मॉब लिंचिंग

मॉब लिंचिंग को दंडात्मक अपराध बनाने वाला कानून लाकर झारखंड ने खुद को सबसे प्रगतिशील राज्य साबित किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई 2018 को मॉब लिंचिंग की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया था, जिस पर झारखंड ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन के अधिकार’ को सुनिश्चित करने के लिए एक

कदम आगे बढ़ाने की इच्छा दिखाई है. चूंकि कई राज्य सरकारें अल्पसंख्यकों के नरसंहार के कट्टरपंथियों के आह्वान पर मूकदर्शक बनी हुई हैं और देश ने राजनीतिक नेताओं को मॉब लिंचिंग के आरोपियों को माला पहनाते हुए देखा है इसलिए मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पारित करने का झारखंड विधानमंडल का कार्य ऐसे समय में अधिक महत्व रखता है. उम्मीद करें कि अन्य राज्य भी इसी तरह का कानून बनाएंगे.

चुनावी सुधार

संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया और आधार को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रावधान किया. संसदीय और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची 1950 के इसी अधिनियम के तहत तैयार की जाती है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्यों के अलग-अलग अधिनियम हैं जो एक-दूसरे से स्वतंत्न हैं. मतदाता सूची के बारे में एक समस्या थी नाम और पते की गलत प्रविष्टियां. पहले की व्यवस्था में पात्न मतदाता के लिए स्वयं जाने और खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन उदासीनता या जागरूकता की कमी के कारण कई पात्न मतदाताओं ने अपना नामांकन नहीं कराया था. इससे मतदान प्रतिशत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था. वास्तव में, आधार डाटा को चुनाव आयोग के डाटा के साथ मिला दिया जाना चाहिए ताकि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति का मतदाता के रूप में खुद ही नाम जुड़ सके.

कृषि कानूनों की वापसी

हाल के दिनों में भारत में किसानों ने उन कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया है जो हितधारकों से विचार-विमर्श के बिना बनाए गए थे. संसद का इन कानूनों को वापस लेना एक स्वागतयोग्य कदम है. अब किसानों की बेहतरी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की दिशा में एक और कदम का इंतजार है.